こんにちは!「リビング家具ガイド」のYUKOです。ソファに合わせるテーブルの高さって、本当に悩みますよね。

特に「ソファ ローテーブル 高さ」で検索してみると、あるサイトでは「座面と同じ高さが良い」と書かれているのに、別のサイトでは「座面より低い方が良い」と解説されていて、結局どれが正解なの?という「ソファ ローテーブル 高さ 矛盾」にぶつかることも少なくありません。

私自身、ソファを中心としたライフスタイルが好きで、リビングでの過ごし方にはこだわりたいタイプ。だからこそ、ソファ ローテーブル 高さ 床座、つまり床に座るスタイルとの両立や、ソファ ローテーブル サイズのバランスにもかなり悩みました。

さらに最近では、ソファダイニングで食事をするスタイルも人気ですよね。でも、これはこれで「ソファダイニング 差尺」という専門的な問題が出てきます。この差尺を間違えると、食事がしにくいだけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなりかねず、「ソファダイニング 後悔」という結果につながってしまうかも…。

そこでこの記事では、ソファとテーブルの高さに関する「なぜ?」を徹底的に掘り下げ、リビングシーンとダイニングシーン、それぞれの「ソファとテーブル 黄金比」について、分かりやすくまとめてみました。この記事が、あなたのリビング作りのお役に立てばうれしいです。

この記事でわかること

- リビングテーブルの高さに関する「矛盾」の本当の理由がわかる

- リビング・床座・寝そべりなどシーン別の最適な高さの目安

- ソファダイニングで後悔しないための「差尺」の具体的な数値

- 在宅ワークが快適になる「コの字型サイドテーブル」選びの注意点

目次

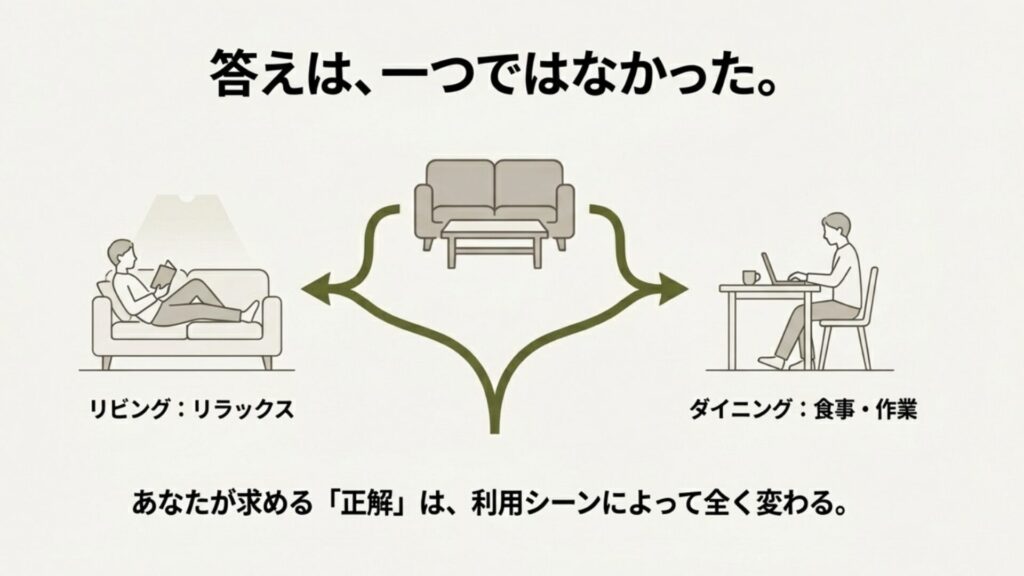

「ソファ×テーブル」の黄金比を決定する2大シーン

ソファとテーブルの「黄金比」と一口に言っても、実はたった一つの正解はありません。なぜなら、あなたがテーブルを置く場所が「リビング」なのか、それとも「ダイニング」なのか、その利用シーンによって最適な高さの「正解」がまったく変わってくるからですね。

リビングでの「リラックス」を追求する高さと、ダイニングでの「食事・作業のしやすさ」を追求する高さは、人間工学的な根拠が異なります。ここでは、この2大シーンを明確に分けて、それぞれの「最適解」を探っていきましょう。

シーン1:リビング(リラックス)の黄金比と「矛盾」の解決

まずは、ソファでくつろぐ「リビングシーン」です。ここでのテーブル(ローテーブル)選びは、検索すると情報が錯綜しがちな、一番悩ましいポイントかもしれません。その「矛盾」をひも解いていきましょう。

【結論】「リラックス」と「利便性」、何を優先するかで黄金比は変わる

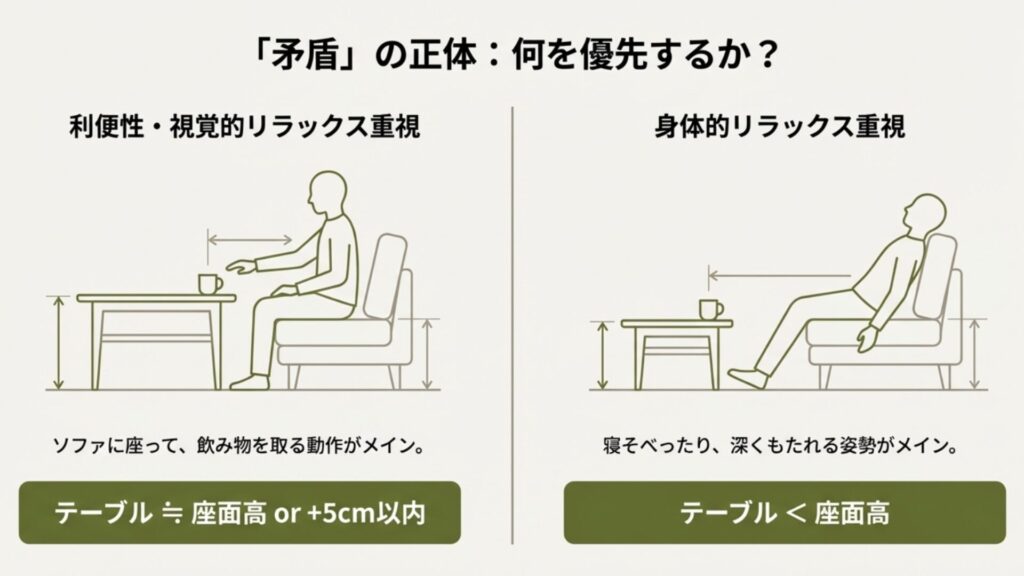

リビングのローテーブルの高さを調べると、「座面より低い」を推奨する意見と、「座面とほぼ同じ」を推奨する意見があり、一見「矛盾」しているように感じますよね。

でも、これはどちらかが間違っているわけではないんです。この矛盾の原因は、推奨される「利用シーン(何を優先するか)」が違うことにあります。

2つの推奨の「前提」の違い

1. 「座面より低い」推奨の根拠(身体的リラックス重視)

ソファで深くもたれたり、横になったり(寝そべったり)する姿勢がメインの場合です。この姿勢だと、腕は自然と低い位置に下がります。テーブルが座面より低い方が、リラックスした姿勢を崩さずに飲み物などに手が届きやすい、というわけですね。ただし、この高さで食事やお茶をしようとすると、天板が低すぎて体を「前かがみ」にする必要があります。

2. 「座面とほぼ同じ」推奨の根拠(利便性・視覚的リラックス重視)

ソファに「座った」姿勢で、テーブル上の飲み物を取ったり、軽食をつまんだりする「動作(利便性)」がメインの場合です。体を大きく曲げずにモノに手が届き、同時に視線を遮らないため、空間的な圧迫感を減らす「視覚的リラックス」の効果もあります。

つまり、最適な黄金比は、あなたがソファで「寝そべってとことんくつろぎたい」のか、「座って快適にモノを使いたい」のか、その優先順位によって変わってくるんですね。

使い方別 黄金比1:リラックス・圧迫感軽減重視の場合

空間を広く見せたい、テレビの視界を遮りたくない、そしてソファに「座った」状態での手の届きやすさ(利便性)を重視する場合。

この場合の黄金比は、「テーブルの高さ ≒ ソファの座面高と同じ(±0cm)か、+5cm以内」が目安になります。

推奨される数値例

- ソファ座面高33cm → テーブル高さ38cm (差尺+5cm)

- ソファ座面高30cm → テーブル高さ33cm (差尺+3cm)

メリット

- ソファに座ったまま、テーブルに手が届きやすい。

- 視線を遮らないため、テレビが見やすく、圧迫感がない。

この高さは、ソファにゆったりと体を預け、最小限の動作でコップなどに手を伸ばしたい場合に適しています。視線が低く保たれるため、視覚的な圧迫感を抑え、部屋を広く開放的に見せることが可能です。

注意点

奥行きが深いタイプのソファ(あぐらをかくようなソファ)の場合、深く座り込むと、この高さのテーブルでは逆に手が届きにくくなる可能性があります。また、本格的な食事やデスクワークには低すぎて不向きで、前傾姿勢になってしまうので注意が必要ですね。

使い方別 黄金比2:床座(床に座る)が多い場合の高さ

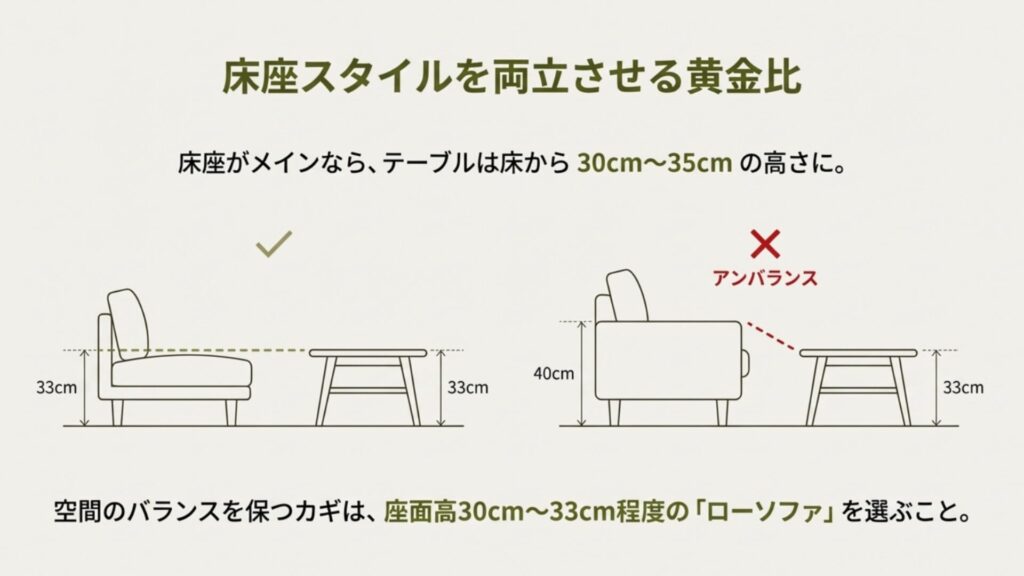

ソファも使うけれど、ソファ前のラグの上など「床に座る」ことも多い。これは日本のライフスタイルではよくあるシーンですよね。

この場合、テーブルの高さは「床座」を基準にする必要があり、一般的に床から30cm〜35cm程度の高さが推奨されます。座椅子を使用する場合は、もう少し高めの35cm〜40cmが目安になることもあります。

ここで重要なのは、テーブルの高さそのものよりも、「ソファとの組み合わせ方」です。

例えば、一般的な座面高40cmのソファの前に、床座用の低いテーブル(33cm)を置くと、ソファとテーブルの高低差がアンバランスになり、視覚的な違和感を生んでしまうかもしれません。

結論として、床座を併用する場合は、テーブルの高さ(例:33cm)を先に決め、それに合わせてソファも座面高30cm〜33cm程度の「ローソファ」を選ぶことが、空間全体のバランスを保つカギになりますね。

使い方別 黄金比3:物を置く・取る動作の楽さ重視の場合

ソファで寝そべったり、深くもたれかかったりする「身体的なリラックス」を最優先し、その姿勢のままスマホやリモコンを取りたい場合。

この場合は、「ソファの座面よりも低め」が推奨されます。

リラックスして深くもたれた状態だと、腕は自然と低い位置にきます。天板が低い方が、この腕の自然な動線上にテーブルがあるため、モノに手が届きやすくなる、という理屈です。

具体的には、座面高38cmのソファに対してテーブル高33cm(差尺-5cm) といった組み合わせや、もっと極端に座面から-20cm〜-30cm といった低い設計も考えられます。

ただし、この高さは食事やお茶には明確に不向きで、使用する際は「前かがみ」の姿勢を強いることになるので、何を一番優先するか、ご自身のスタイルと相談する必要がありそうです。

美的バランスを重視するサイズ選びの黄金比

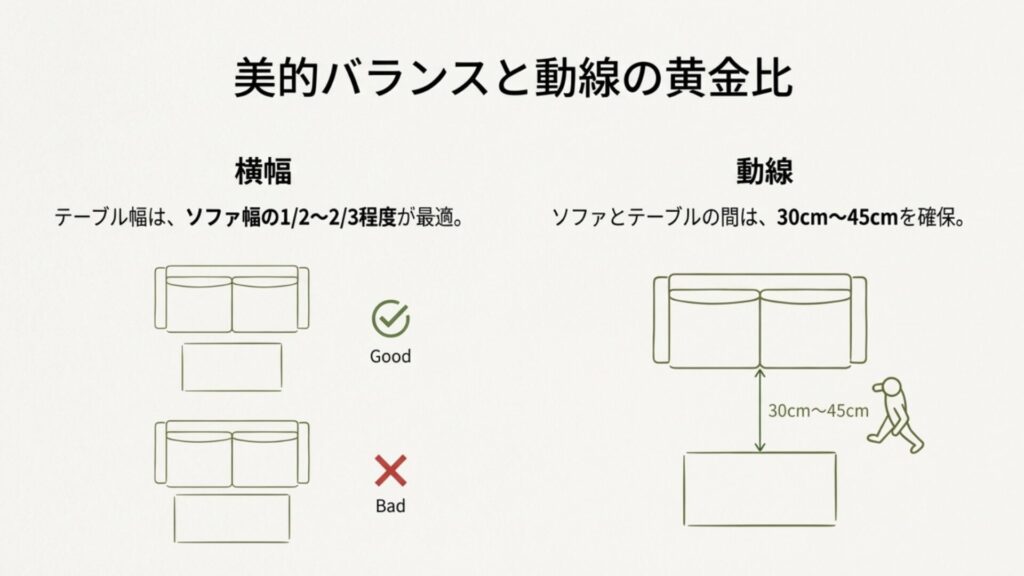

ここまで「高さ」に注目してきましたが、空間の印象を決めるのは「サイズ(横幅・奥行き)」も同じくらい重要です。特にリビングシーンでは、テーブルはソファの存在感を引き立てる「脇役」としての役割も求められます。

H4副見出し: 横幅の黄金比

美的バランスを重視する場合、ローテーブルの「横幅」の黄金比は、「ソファの横幅に対し、やや狭い横幅(目安はソファ幅の1/2〜2/3程度)」が推奨されます。

ソファに対してテーブルが大きすぎる(特に横幅がソファを超える)と、バランスが悪く見えてしまいます。テーブルのサイズをソファより一回り小さくすることで、すっきりと統一感のあるインテリアに仕上がりますね。(参考記事:ソファとおしゃれインテリアの正解が分かる実践アイデア集)

H4副見出し: 動線(クリアランス)の黄金比

また、人が通るための「動線」も大切です。一般的に、ソファとテーブルの間は30cm〜45cm程度のスペース(クリアランス)を確保すると、圧迫感なくスムーズに動けると言われています。

この距離は、立ち上がりやすさと物の取りやすさのバランスを取るためにも重要な数値になりますね。

シーン2:ダイニング(食事・作業)の黄金比と「差尺」

ここからは、ガラッと変わって「ソファダイニング」のシーンです。LDK(リビング・ダイニング・キッチン)を兼用するスタイルで人気ですが、ここは「リラックス」よりも「食事・作業のしやすさ」が優先されます。

ここで登場するのが、「差尺(さしゃく)」という最重要キーワードです。

ダイニングシーンで「差尺(さしゃく)」が命取りになる理由

「ソファダイニングを導入したけど、なんだか疲れる…」という「後悔」の原因は、この「差尺」の設計ミスにあることがほとんどです。

「差尺」とは、「椅子(ソファ)の座面から、テーブルの天板までの高さ(垂直距離)」を指す専門用語です。

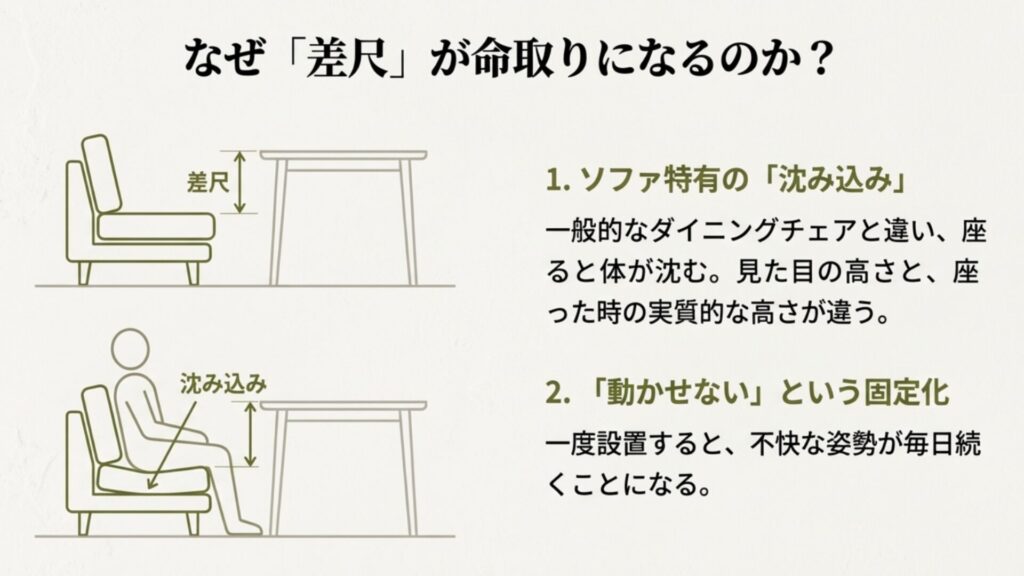

なぜ「差尺」が命取りになるのか?

理由は大きく2つあります。

- ソファ特有の「沈み込み」

最大の理由は、ソファ特有の「沈み込み」です。ソファはダイニングチェアと違って座面が柔らかく、座ると体が沈み込みますよね。この「沈み込み」を考慮せずに、見た目だけで一般的なダイニングテーブル(高さ70〜72cm程度)を合わせてしまうと、座った時の実質的な「差尺」が広くなりすぎます。 - 「動かせない」という固定化

ソファは椅子のように簡単に動かせないため、一度設置すると不快な姿勢が固定化されます。出入りがしにくい、掃除がしにくいといった日々のストレスも蓄積します。

結果、食事のたびに腕や肩に不必要な負担がかかったり(肩こり)、前傾姿勢を強いられたり(腰痛)と、身体的な「疲れ」に直結してしまうんです。

疲れない最適な「差尺」の具体的な数値と許容範囲

では、食事や作業で疲れにくく、無理のない姿勢を保てる「最適な差尺」とは、具体的にどのくらいなのでしょうか?

これは複数の専門家やメーカー間でもおおむね見解が一致しており、ソファダイニングにおける最適な差尺は、

「25cm 〜 30cm」の範囲

これが結論となる「黄金比」の数値です。

差尺の目安

- 25cm〜30cm: ソファダイニングテーブルとして推奨される範囲。

- 25cm前後: 寛ぎやすさと食事のしやすさを両立する目安。

- 27cm〜30cm: メモを取るなどの作業にも適した目安。

もちろん、より厳密な差尺は体格(座高)によっても変わります。人間工学に基づいた計算式(例:座高÷3)なども存在し、研究機関によるデータ(出典:産業技術総合研究所『日本人寸法データベース』など)も公開されています。

ですが、ソファ特有の「沈み込み」や「背もたれへもたれかかる」というリラックスした姿勢を考慮すると、実用上はこの「25cm〜30cm」を基準に選ぶのが最も現実的かなと思います。

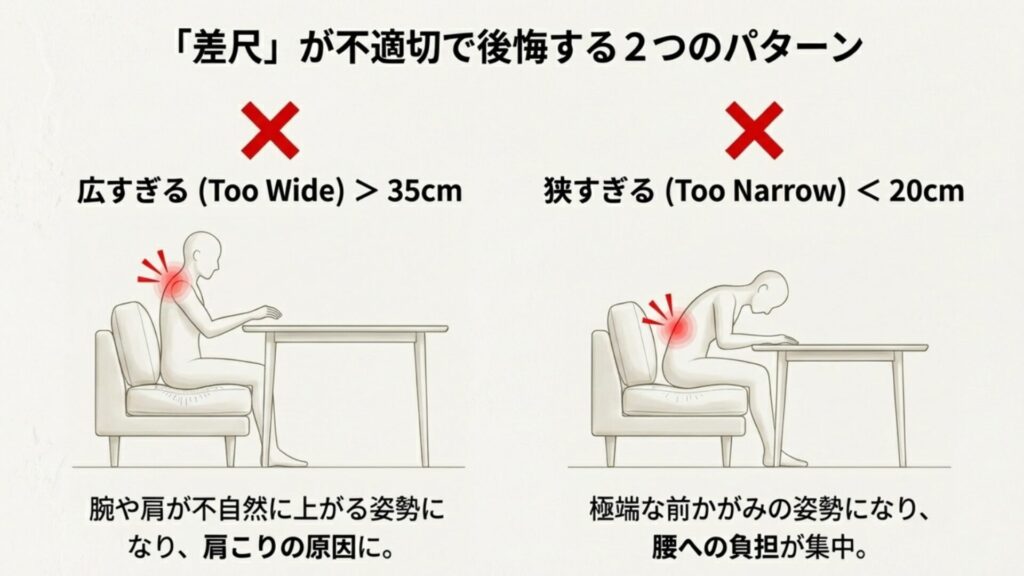

差尺が不適切で「後悔」する具体的な問題点

もし、この「25cm〜30cm」の黄金比から外れてしまうと、どうなるのでしょうか?

H4副見出し: 1. 「差尺が狭すぎる」場合(テーブルが低すぎる)

差尺が20cm未満など、狭すぎる場合です。

- 身体的影響: 食事や作業の際に、極端な「前かがみ(前傾姿勢)」になります。背中や腰への負担が集中し、疲労の原因となります。

- 快適性: 太ももがテーブルの天板下や幕板に詰まり、窮屈に感じる可能性もあります。

H4副見出し: 2. 「差尺が広すぎる」場合(テーブルが高すぎる)

差尺が35cmを超えるなど、広すぎる場合です。

- 身体的影響: これがソファダイニングにおける最も典型的な「後悔」パターンです。ソファに対し、標準的な高さのダイニングテーブル(高さ72cmなど)を合わせた場合に発生しやすいです。腕や肩が不自然に上がる姿勢(腕を常に持ち上げた状態)を強いられるため、肩や首の凝り(肩こり)に直結します。

- 快適性: 結局、リラックス用のリビングソファで無理に食事をしているのと同じ状況になり、まったく快適ではありません。

機能性で選ぶ:在宅ワークを快適にするサイドテーブル活用術

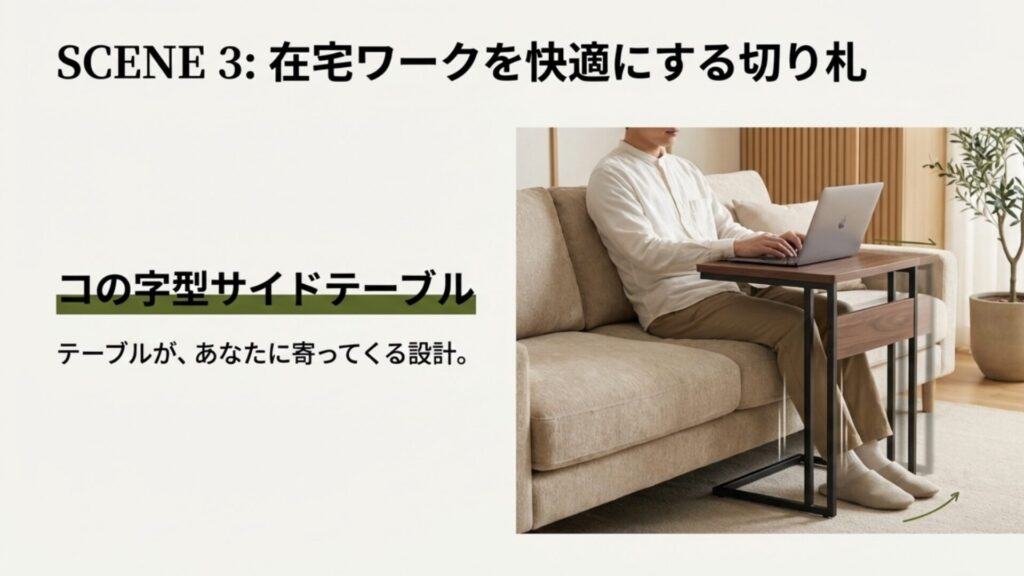

リビングやダイニングとは別に、最近は「在宅ワーク」という第3のシーンも増えましたよね。デスクを置くスペースはないけれど、ソファで快適に仕事をしたい…そんなニーズに応えるのが「サイドテーブル」です。

コの字型サイドテーブルが在宅ワークに適している理由

在宅ワーク用のサイドテーブルとして、私が特に注目しているのが「コの字型(Cシェイプ)」のデザインです。

これはテーブルの脚が片側に集約されており、その脚(ベースフレーム)をソファやベッドの下に差し込んで設置できる形状を指します。

「コの字型」最大のメリット

最大の利点は、脚をソファの下に差し込むことで、テーブルの天板をソファの座面の上、あるいは自分のひざの上まで「手元に引き寄せられる」点にあります。

従来のテーブルが「人間がテーブルに体を合わせる」設計だったのに対し、コの字型は「テーブルが人間に寄ってくる」設計なんですね。これにより、無理な前傾姿勢になることなく、PC作業や軽食が可能になります。

奥行きがスリムな製品も多く、デスクを置くスペースがない部屋でも、ソファをワークスペース化できるのも魅力です。

PC作業に最適なテーブルの高さと、ソファ脚のクリアランス

ただし、コの字型サイドテーブルを快適に使うためには、2つの「高さ」が決定的に重要です。

H4副見出し: 1. PC作業に最適なテーブルの高さ(差尺)

PC作業を快適に行うための高さは、驚くことに、先ほどのソファダイニングの差尺とほぼ同じ「座面高 +25cm 〜 +30cm」が推奨されます。

これは、腰をかがめずに作業ができ、かつPC画面を見上げる・見下ろす姿勢にならないための、人間工学に基づいたバランスです(眼精疲労や頭痛の防止にもつながります)。

サイドテーブルの中には「座面高+10cm〜+20cm」 のものも多くあります。これは飲み物やリモコンを「置く」ための高さとしては最適ですが、PC作業を行うには低すぎ、前傾姿勢を強いられるため不向きな場合が多いので、用途を明確にすることが大切ですね。

H4副見出し: 2. ソファ脚の「クリアランス(隙間)」

そして、こちらが一番の「落とし穴」かもしれません。

【最重要】購入前に必ず確認を!

コの字型テーブルの利便性は、「脚がソファの下に差し込めること」が大前提です。

しかし、ソファのデザインによっては(脚がないフロアソファ、脚が極端に低いソファ、デザインフレームが床近くまであるソファなど)、この脚を差し込むための「クリアランス(床からソファ底面までの隙間)」が存在しない、あるいは非常に狭い場合があります。

この確認を怠ると、「買ったのに差し込めない」という致命的な失敗につながります。

必ず購入前に、「自宅ソファのクリアランス(隙間の高さ)」をメジャーで実測し、「買いたいテーブルの脚(ベースフレーム)の高さ」がそれ以下であることを厳密に確認してください!

まとめ:あなたの「黄金比」は実測で見つかります

ソファとテーブルの高さ、いかがでしたでしょうか?この記事でお伝えしたかったのは、黄金比には「リビング(リラックス)」と「ダイニング(作業)」という2つの全く異なるロジックがある、ということでした。

最後に、この記事のポイントをもう一度まとめますね。

シーン別・黄金比のポイント

- リビングでは、「何を優先するか(リラックス、床座、利便性)」で高さを決める。単一の正解はありません。

- ダイニングでは、疲れや後悔を避けるため「差尺25cm〜30cm」を厳守する。

- 在宅ワークでは、「コの字型」の差尺(+25cm〜+30cm)と、ソファ下の「クリアランス」の事前計測 が必須。

この記事でご紹介した数値は、あくまで一般的な目安です。ソファの「沈み込み」の深さや、ご自身の体格、座り方の癖によって、快適な高さは微妙に変わってきます。

最終的には、メジャーを片手に「今の座面高は?」「テーブル天板までの差は?」とご自身で実測・検証していただくことが、あなたにとっての「本当の黄金比」を見つける最も確実な方法かなと思います。

この記事が、あなたの快適なリビング・ダイニング作りのヒントになれば幸いです。

※本記事に記載されている数値や見解は、一般的な目安や事例に基づくものであり、特定の製品の安全性や快適性を保証するものではありません。家具の選定や設置に関する最終的なご判断は、ご自身の責任において、必要に応じて家具販売店の専門スタッフやインテリアコーディネーターにご相談ください。