こんにちは。リビング家具ガイド、運営者の「YUKO」です。新生活を始めるタイミングや、家族が増えて今のソファが手狭になった時、あるいは長年使ったソファがボロボロになって買い替えを検討する時、「今度こそは、絶対に失敗しない良いソファが欲しい!」と強く思いますよね。

私も最初は「デザインさえ良ければ何でもいい!座れればOK!」なんて軽く考えていましたが、実はソファ選びは驚くほど奥が深く、そして失敗すると処分するのも大変で、数万円から数十万円という痛い出費になる買い物なんです。

いざ選び始めると、悩みは尽きません。「6畳や8畳の部屋に置けるギリギリのサイズは?」「座り心地は沈み込むような柔らかい派か、腰を痛めない硬い派か?」「布と革ならどっちが手入れしやすい?」……迷うポイントが山のように出てきます。

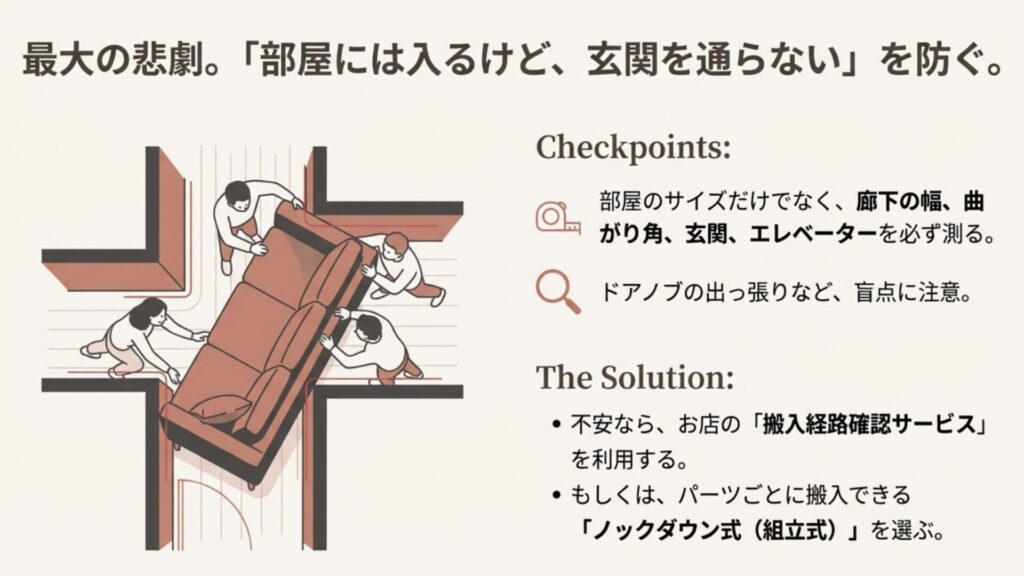

さらに、小さなお子さんやペットがいる家庭ならではの「汚れ・傷」への対策や、購入後に「玄関を通らなくて部屋に入らなかった!」なんていう悲劇を防ぐための搬入経路の確認も絶対に欠かせません。

この記事では、私が長年インテリアについて学ぶ中で得た知識と、私自身の「もっとこうすれば良かった」という苦い実体験を交えて、サイズ選びの黄金比から素材の特性、平均的な予算や寿命、さらには安く買える時期までを徹底的に網羅しました。

この記事を読み終える頃には、あなたのライフスタイルにシンデレラフィットする「運命の一脚」を選ぶための基準が、明確に見えているはずです。

記事のポイント

- 部屋の広さに合わせた最適なサイズと生活動線の確保方法

- 座り心地や素材、色など自分好みのスペックの決め方

- 予算や寿命、セール時期など購入前に知っておきたいお金の話

- よくある失敗例から学ぶ、購入後に後悔しないための対策

目次

自分に合うソファの選び方の基準とスペック

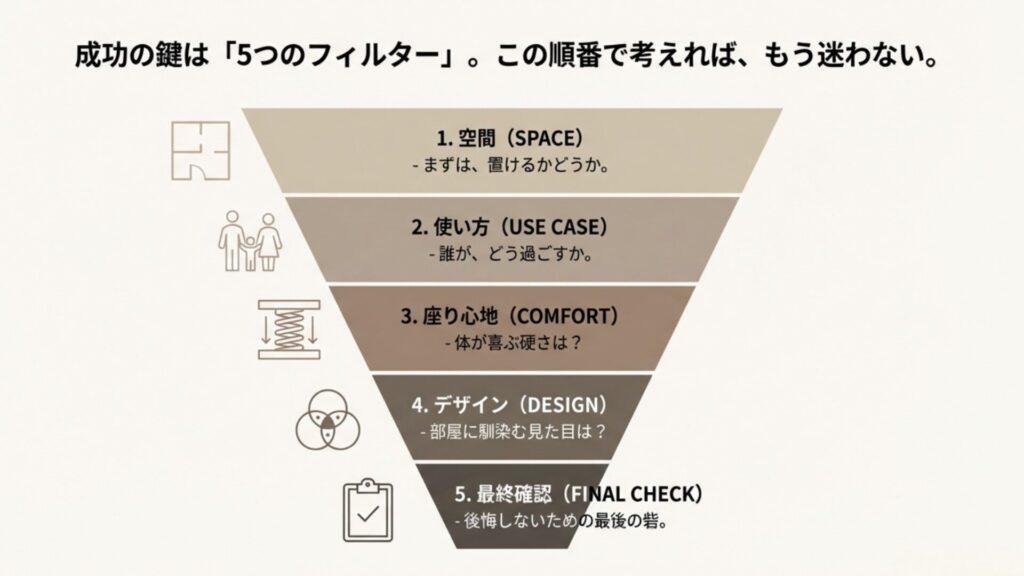

ソファ選びで一番大切なのは、カタログやネットショップの「見た目」よりも、「実際の生活にフィットするかどうか」です。

毎日使い、部屋の主役になる大型家具だからこそ、部屋の広さや家族構成、そして家でのくつろぎ方に合わせたスペックを冷静に見極める必要があります。まずは基本中の基本、「サイズ」と「動線」から一緒に確認していきましょう。

部屋の広さと最低限必要な歩行スペースの確認

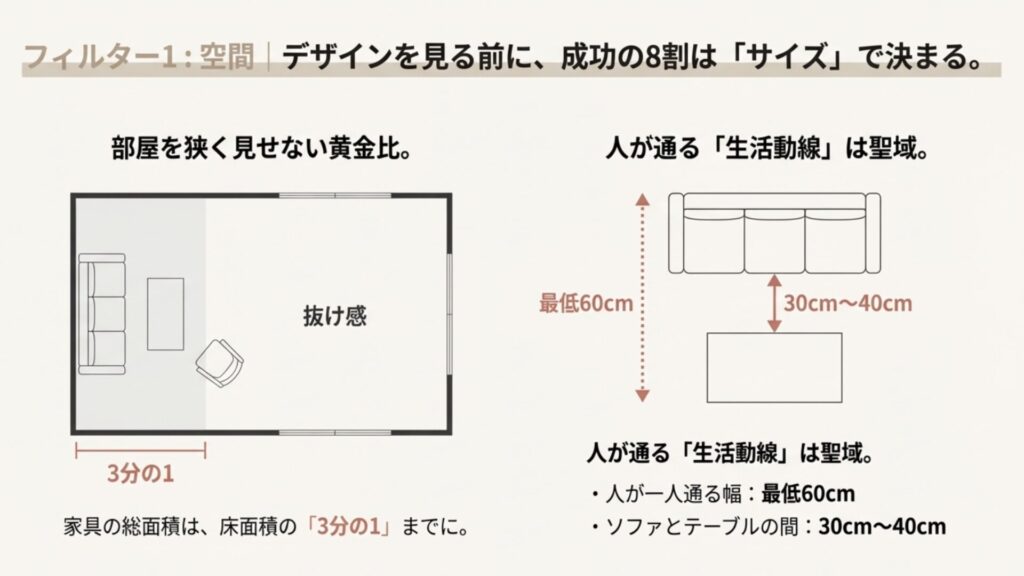

家具屋さんのおしゃれで広いフロアで見るとコンパクトに見えたソファが、いざ自宅に届くと「デカっ!部屋が埋まった!何も置けない!」と青ざめる……これはソファ選びで最も多く、そして一度設置してしまうと取り返しがつかない失敗パターンです。まずはデザインを見る前に、「サイズ決定」こそが成功の8割を握っていると心得てください。

部屋を狭く見せない「黄金比」とは?

インテリアには、快適な空間を作るための黄金比が存在します。それは、ソファを含む家具全体が占める面積を、部屋の床面積の「3分の1」までに抑えることです。これを超えて家具を詰め込んでしまうと、視覚的な「抜け感」がなくなり、一気に部屋が狭苦しく、圧迫感のある空間になってしまいます。

絶対に守るべき「生活動線」の数値

サイズ選びで絶対に忘れてはいけないのが、人が通るための「生活動線」の確保です。ソファを置いたせいでベランダに出にくくなったり、引き出しが開かなくなったりしては本末転倒です。以下の数値を必ずメモしてください。

確保すべき動線の目安(ここテストに出ます!)

- 人が一人通る幅:最低60cm(カニ歩きしなくて済むギリギリの幅です)

- すれ違う・荷物を持って通る幅:80cm〜90cm(部屋のメイン通路はこれくらい欲しいですね)

- ソファとローテーブルの間:30cm〜40cm(飲み物が取りやすく、かつ立ち上がりやすい距離感)

- ソファの後ろを通る場合:最低60cm(壁付けしないレイアウトの場合)

特に注意が必要なのが、「ベランダへの掃き出し窓」へのルートや、「クローゼット・ドア」の開閉スペースです。「置ける」だけでなく、毎日そこを歩いて「生活できる」スペースが残っているか、購入前に必ずシミュレーションを行いましょう。ギリギリのサイズを攻めすぎると、毎日掃除機をかけるのも億劫になり、部屋が散らかる原因にもなってしまいます。

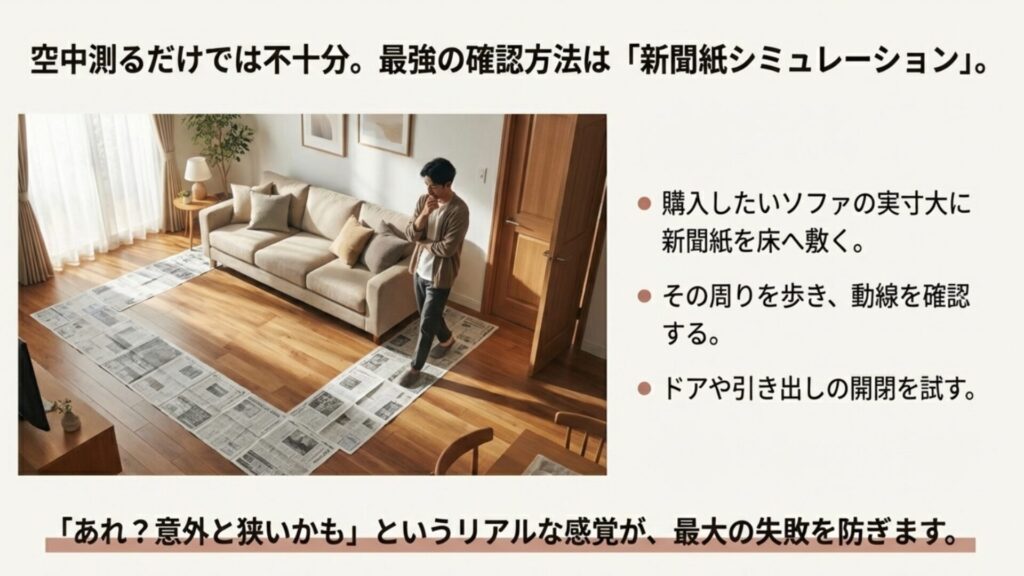

アナログですが最強の方法「新聞紙シミュレーション」

メジャーで空中を測るだけでは、実際の圧迫感やボリューム感はなかなかわかりません。私が強くおすすめしているのが、新聞紙やマスキングテープを使って、床に実寸大のソファを描いてみることです。

実際に床に新聞紙を敷いてみると、「あれ?意外とここが狭いな」「テレビとの距離が近すぎるかも」といったリアルな感覚がつかめます。その周りを実際に歩いてみて、動線が確保できているか、ドアの開閉時に干渉しないかを確認すれば、サイズ選びの失敗リスクは劇的に下がりますよ。

(部屋のレイアウトやテーブルとの距離感について、より詳しく知りたい方はソファとテーブルの最適バランス学:高さ・サイズ・レイアウトの黄金比の記事も参考にしてみてください)

一人暮らしや二人暮らしなど使用人数に合わせる

ソファ選びで次に考えるべきは、「誰が」「何人で」「どのように」使うかです。現在のライフスタイルに合わせるのはもちろんですが、将来的な家族構成の変化や、来客の頻度なども少し想像して選ぶのが、長く使えるソファを見つけるコツです。

一人暮らしの場合(6畳〜8畳のワンルーム・1K)

一人暮らしの部屋では、ベッドやデスク、テレビボードなども配置する必要があるため、いかに圧迫感を減らしてスペースを確保するかが最大の課題です。

この広さなら、幅120cm前後の「1人〜1.5人掛け」がベストバランスです。部屋を広く見せるために、背もたれの低い「ロータイプ」や、視界を遮らない「淡い色(ベージュやグレー)」を選ぶのが定石です。

狭い部屋を有効活用するテクニック

- アームレスソファ(肘掛けなし): 肘掛けがない分、座面を端から端までフルに使えます。コンパクトながら、急な来客時には二人で並んで座ることも可能です。

- ソファベッド: 普段はソファ、夜はベッドとして使える一台二役の家具なら、限られたスペースを最大限に有効活用できます。

(一人暮らしでの具体的な選び方や実例について、より詳しく知りたい方は一人暮らしでソファを買ってよかった!後悔しない選び方の記事も参考にしてみてください)

二人暮らしの場合(10畳以上のLDKなど)

ここが一番悩みどころですが、もしリビングのスペースに余裕があるなら、「2人暮らしこそ3人掛け(幅170cm〜200cm)」を強くおすすめします。なぜなら、一般的な2人掛け(幅140cm前後)は「座ってちょうどいいサイズ」であって、「くつろぐサイズ」ではないことが多いからです。

3人掛けをおすすめする理由

2人掛けだと、二人が座ると肩が触れ合う距離になり、夏場などは暑苦しく感じることも。3人掛けサイズがあれば、二人で座っても間にバッグを置けるくらいのゆとりがあり、お互いのパーソナルスペースを確保できます。

何より「一人がゴロンと横になって昼寝をしても、もう一人が足元に座っていられる」のが最大のメリットです。お互いのくつろぎ時間を邪魔しないサイズ感が、喧嘩のない平和で快適なリビングを作ります。

また、二人がそれぞれ違う姿勢でくつろぎたい場合は、足を伸ばせる「カウチソファ」も有力な選択肢です。映画を見ながら二人でまったり過ごすには最適の形状ですよ。

3人家族や来客が多い場合

お子さんがいる3人家族や、友人を招くことが多いご家庭では、単に大きなソファを買うのではなく、「レイアウトの自由度」を重視しましょう。

おすすめは、巨大なコーナーソファをドーンと置くのではなく、「3人掛けソファ+オットマン(足置き)」の組み合わせを選ぶことです。

- 普段: ソファの前にオットマンをくっつけて、足を伸ばせる「カウチスタイル」でリラックス。

- 来客時: オットマンを離して「スツール(一人用椅子)」として使えば、対面で会話が楽しめる応接スタイルに早変わり。

このスタイルなら、引っ越しで部屋の間取りが変わっても柔軟に対応できるため、長期的に見て非常に使い勝手が良いですよ。

小さな子供やペットがいる家庭での注意点

小さなお子さんや、大切な家族であるワンちゃん・ネコちゃんと暮らす場合、「デザインのおしゃれさ」よりも「安全性」と「メンテナンス性」が最優先事項になります。

子供がいる家庭の「安全性」

活発なお子さんがソファの上でジャンプしたり、背もたれによじ登ったりして転落する事故は珍しくありません。

怪我のリスクを防ぐためには、座面の低い「ローソファ(フロアソファ)」を選ぶのが一番の安心策です。床からの高さがなければ、万が一落ちても怪我のリスクを最小限に抑えられますし、大人の目線が低くなることで部屋も広く見えて一石二鳥です。

ペットがいる家庭の「傷・汚れ対策」

ペットの爪とぎや抜け毛、お子さんの食べこぼしは日常茶飯事ですよね。素材選びには特にこだわりましょう。

| 悩み | おすすめの対策・素材 |

|---|---|

| 猫の爪とぎ | 「高密度織ファブリック」や「スエード調人工皮革(ラムースなど)」。 織り目が非常に細かいため、猫の細い爪が入り込みにくく、バリバリされても糸がほつれにくいのが特徴です。 |

| 犬の粗相・汚れ | 水分を染み込ませず弾く「合成皮革(PVCレザー)」が最強です。 布が良い場合は、汚れた部分だけ外して自宅の洗濯機で洗える「フルカバーリング」タイプを選びましょう。 |

| ソファ下の掃除 | 抜け毛が溜まらない「脚なしタイプ(直置き)」か、逆にお掃除ロボットがスイスイ通れる「脚高10cm以上」の二択にするのが、日々の掃除を楽にする正解ルートです。中途半端な高さが一番掃除しにくいので注意! |

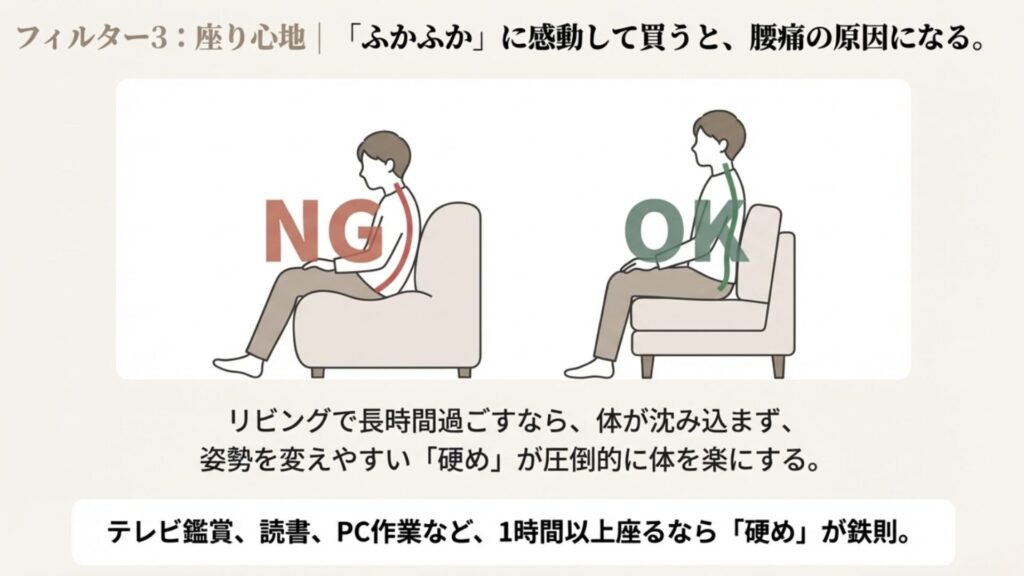

座り心地は硬いほうがいいか柔らかいほうがいいか

お店で座った瞬間「わぁ、ふかふか〜!」と感動して、勢いで柔らかいソファを買ってしまうと、後で後悔するかもしれません。実は、リビングで長時間過ごすなら「硬め」の方が体への負担は圧倒的に少ないのです。

「硬め」が推奨される理由

柔らかすぎるソファは、お尻が沈み込みすぎて骨盤が安定せず、無意識のうちに姿勢を保とうとして腰や背中に力が入ってしまいます。これが慢性の腰痛の原因になることもあります。一方で、適度な硬さと弾力がある座面は、姿勢を変えやすく(寝返りが打ちやすく)、体が沈み込まないため立ち上がる時もスムーズです。

「テレビを見たり読書をしたり、PC作業をしたりして1時間以上座る」という方は、高密度ウレタンやポケットコイルを使った「硬め」を選ぶのが鉄則です。

内部構造で変わる座り心地と耐久性

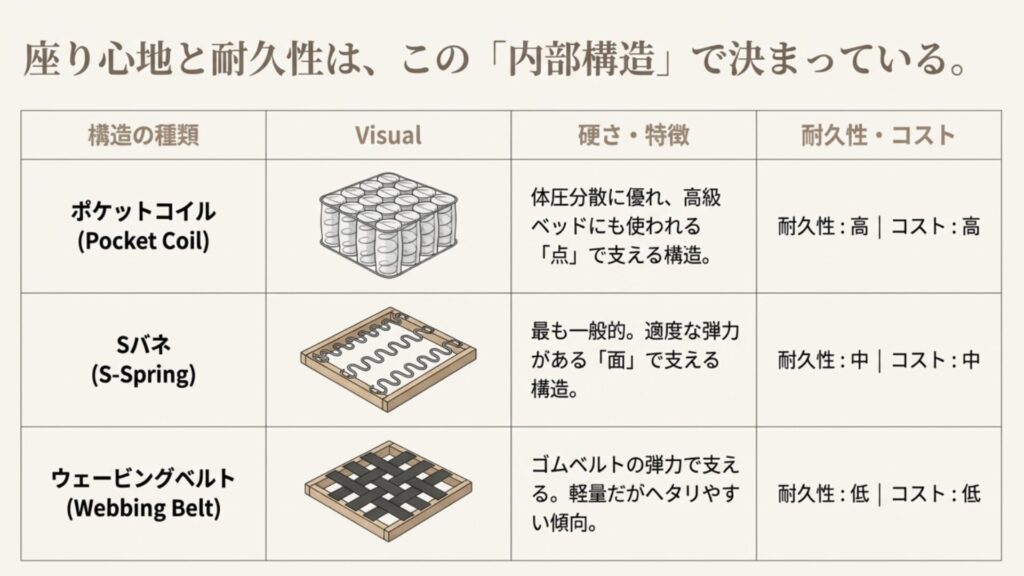

座り心地を決めるのは、クッションの中身(スプリング)です。主な3つの種類を知っておきましょう。

| 構造の種類 | 硬さ・特徴 | 耐久性・コスト |

|---|---|---|

| ポケットコイル | バネが独立して「点」で支えるため、体にフィットしつつ沈み込みすぎない。高級ベッドにも使われる構造で、体圧分散に優れ、隣の人の振動も伝わりにくい。 | 耐久性:高 コスト:高 |

| Sバネ | S字のバネを連結させた、最も一般的な構造。適度な弾力があり硬めの座り心地が多いが、連結しているため座る場所によって感触が違うことがある。 | 耐久性:中 コスト:中 |

| ウェービングベルト | 布とゴムを編み込んだベルト状の衝撃吸収材。軽量で低価格だが、金属バネに比べると耐久性は劣り、長期間使うとヘタリやすい傾向がある。 | 耐久性:低 コスト:低 |

柔らかいソファが向いている人

「ソファでは座らずに、とにかく包み込まれて眠りたい」「短時間のリラックス重視」という方には、フェザー(羽毛)やシリコンフィルをたっぷり使った柔らかいタイプが、極上のリラックスタイムをもたらしてくれます。

くつろぎ方を左右する背もたれの高さと形状

ソファでの過ごし方は人それぞれです。座ってテレビを見たいのか、足を伸ばして寝転がりたいのか。その目的に合わせて、背もたれの「高さ」と、ソファ全体の「形状」を選ぶことが、購入後の満足度を大きく左右します。

1. 背もたれの高さ:開放感 vs リラックス

背もたれの高さは、部屋の「見た目の広さ(開放感)」を取るか、座った時の「身体の楽さ(リラックス度)」を取るかというトレードオフの関係にあります。

| タイプ | 特徴とメリット | デメリット・対策 |

|---|---|---|

| ハイバック (背が高い) |

首や頭までしっかり支える高さ(約90cm以上)。全身の力が抜けるため、映画鑑賞や読書など長時間座るのに最適。 | 存在感が強く、部屋が狭く見える「圧迫感」が出やすい。 → 壁際に配置して視線を遮らないようにするのがコツ。 |

| ローバック (背が低い) |

背もたれが低く(約70cm以下)、視線が抜けるため部屋が広く見える。ダイニングとの間仕切りにも最適。 | 首の支えがないため、長時間座ると疲れやすい。 → 必要な時だけ差し込める「ヘッドレスト」を併用するのが賢い解決策。 |

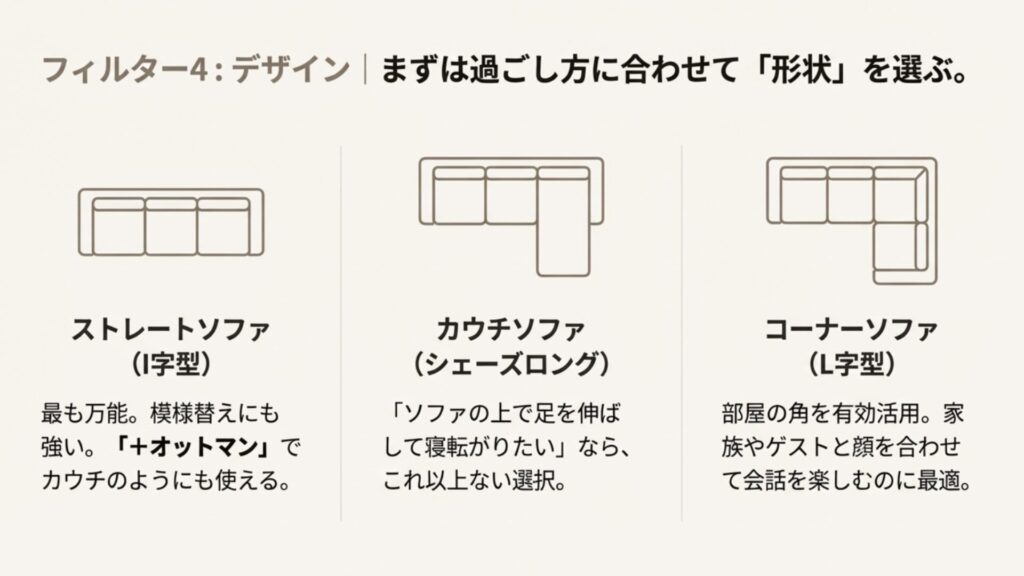

2. ソファの形状:過ごし方に合わせた3つのタイプ

「I字型」だけがソファではありません。部屋の間取りと、どのようにくつろぎたいかによって、最適な形状は異なります。

ストレートソファ(I字型)

最も一般的で、サイズやデザインの選択肢が豊富なタイプです。壁付けも部屋の中央配置もしやすく、模様替えに対応しやすいのが最大のメリット。「足を伸ばしたいけれど、カウチソファを置くスペースがない」という場合は、「ストレートソファ+オットマン(足置き)」の組み合わせがおすすめです。来客時にはオットマンを離してスツールとしても使えるため、非常に機能的です。

カウチソファ(シェーズロング)

座面の一部が長く、前方に突き出しているタイプです。「ソファの上で足を伸ばして寝転がりたい」という方には、これ以上の選択肢はありません。最高のくつろぎが得られますが、横幅・奥行き共に場所を取るため、広いリビングが必要です。購入時は、カウチ部分(長い部分)が「右側」か「左側」か、部屋の動線に合わせて慎重に選ぶ必要があります。

コーナーソファ(L字型)

部屋の角(コーナー)に合わせてL字に配置するタイプです。デッドスペースになりがちな部屋の角を有効活用でき、大人数で座れるのが魅力です。カウチソファと似ていますが、こちらは「座ること」を主目的にしており、テーブルを囲んで家族やゲストと顔を合わせて会話を楽しむのに適しています。

布や革など素材ごとの特徴とメンテナンス性

ソファの「顔」とも言える張り地(カバー素材)。見た目の好みだけでなく、日々のお手入れの手間を考えて選ぶのが、長く愛用する秘訣です。それぞれの特徴を深く理解しましょう。

| 素材 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 布(ファブリック) | 温かみがあり、色柄が豊富でインテリアに合わせやすい。通気性が良く、夏もベタつかず冬もヒヤッとしないので年中快適。価格帯も幅広い。 | 飲み物や汗が染み込みやすく、シミになりやすい。ホコリやダニが心配。→「フルカバーリング」仕様を選んで、定期的にクリーニングできるようにするのが必須! |

| 合成皮革(合皮/PVC) | 水や汚れを弾くので、水拭きできて手入れが一番楽。本革より安く、モダンでクールな雰囲気になる。食べこぼしの多い子育て世代に人気。 | 通気性が悪く、夏は肌がベタつくことがある。数年で表面がボロボロ剥がれてくる「加水分解」が起きるため、寿命が短い(3〜5年程度)。 |

| 天然皮革(本革) | 高級感と耐久性は最強。使い込むほど味が出て、自分だけのヴィンテージになる。しっとりと肌に馴染む触り心地は別格。 | 価格が高い。乾燥によるひび割れを防ぐため、半年に一度は専用クリームを塗るなどのメンテナンスが必要。直射日光にも弱い。 |

(革張りか布張りかで迷っている方は、それぞれの特徴を比較したソファは革地と布地どっちが最適?特徴と選び方を解説の記事も参考にしてみてください)

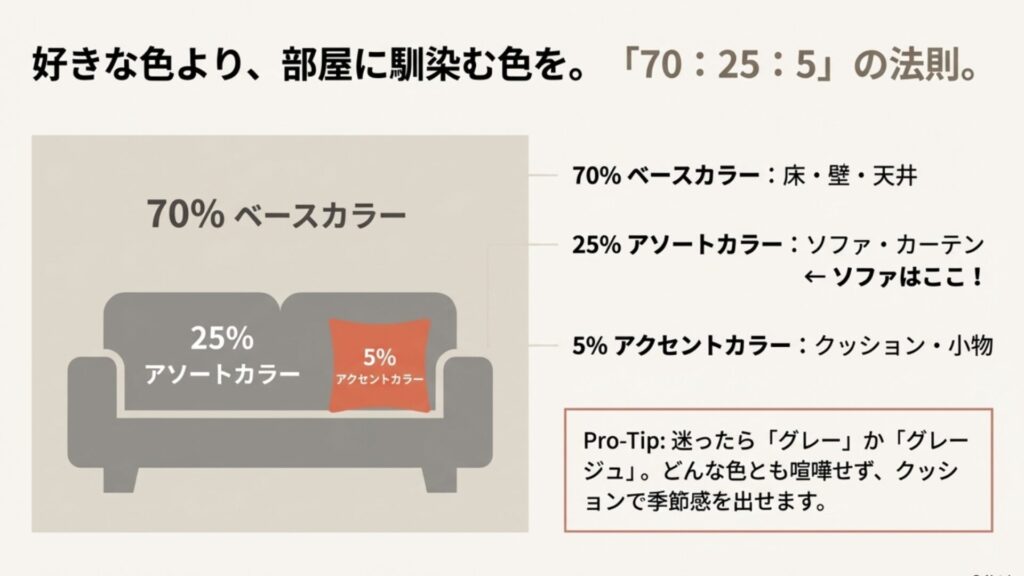

部屋のインテリアに馴染む色の選び方

「好きな色だから」といって真っ赤なソファや柄物のソファを衝動買いすると、部屋の中でそこだけ浮いてしまい、落ち着かない空間になってしまうことも。失敗しない色選びのコツは、部屋のベースカラー(床や壁の色)と調和させることです。

失敗しない「70:25:5」の法則

インテリアを美しくまとめるための配色の黄金比です。

- ベースカラー(70%):床、壁、天井の色(白、ベージュ、ブラウンなど)

- アソートカラー(25%):家具、カーテン、ラグなどの色 ←ソファはここ!

- アクセントカラー(5%):クッション、小物、植物などの色

基本は、床の色(ベースカラー)に馴染む色を選ぶこと。明るいナチュラル色のフローリングなら「ベージュ」や「ライトグレー」、濃いダークブラウンの床なら「ダークグレー」や「ブラウン」を選ぶと、統一感が出て部屋が広く見えます。

迷ったら「グレー」か「グレージュ」を選んでおけば間違いありません。グレーは無彩色なのでどんな色の家具とも喧嘩せず、クッションやラグでアクセントカラー(青や緑、黄色など)を取り入れることで、季節ごとの模様替えも簡単に楽しめますよ。

食事もできるダイニングソファという選択肢

最近、日本の住宅事情に合わせて人気急上昇中なのが「ダイニングソファ(リビングダイニング兼用セット)」です。「リビングセットもダイニングセットも両方置くと、狭くて歩く場所がない!」という10畳前後のLDKにお住まいの方には、まさに救世主となるアイテムです。

ダイニングソファのメリット

これ一台で「食事」と「くつろぎ」をまかなえるので、今までダイニングセットとソファセットで占領されていたスペースが半分で済みます。空いたスペースを子供の遊び場や、リモートワーク用のデスクスペース、ヨガマットを敷くスペースとして有効活用できるのが最大の魅力です。

選び方の注意点

食事のしやすさを第一に考えるため、座面は沈み込みの少ない「硬め」のものを選びましょう。柔らかいと体が沈んで食事がしにくいです。また、食べこぼしを想定して、汚れに強い「合皮素材」か「洗えるカバーリング」にするのが賢明です。

テーブルの高さに注意!

一般的なダイニングテーブル(高さ70cm〜72cm)に普通のソファを合わせると、テーブルが高すぎて食事がしにくいです。ダイニングソファを選ぶ際は、必ずセット販売されている専用テーブルか、高さ65cm前後の低めのテーブル(ロータイプテーブル)を選ぶのがポイントです。

購入前に確認したい予算・寿命とソファ選びの注意点

欲しいソファのイメージ、スペックが固まってきましたか? ここからは、購入ボタンを押す前に冷静に確認しておきたい「お金」と「寿命」、そして「後悔しないための最終チェック」について解説します。

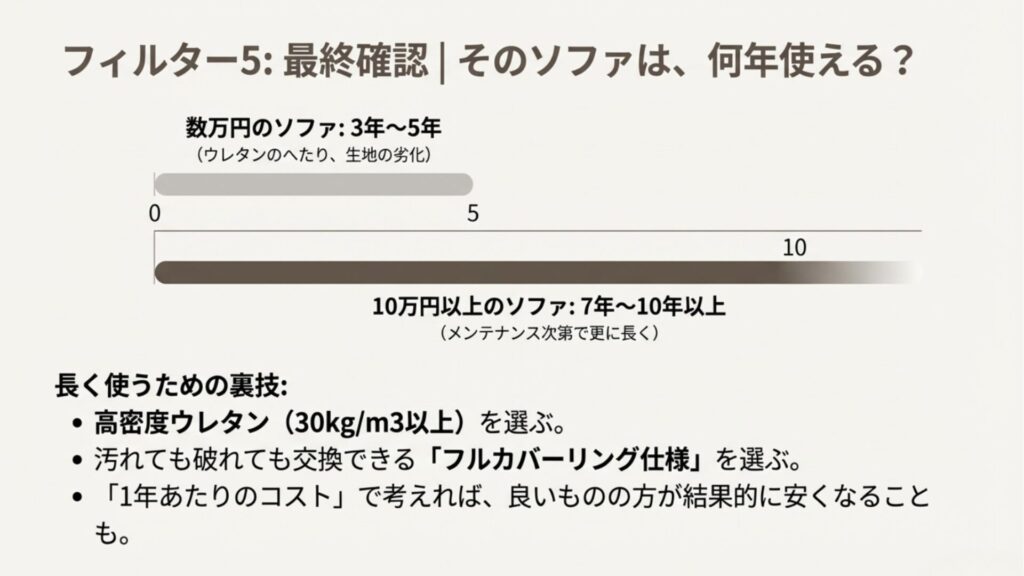

ソファの寿命と長く使うためのカバーの活用

ソファは決して安い買い物ではありません。できれば長く使いたいですよね。一般的な寿命の目安は以下の通りです。

- 数万円のリーズナブルなソファ:3年〜5年(スプリングのきしみや、クッションのウレタンがへたってお尻の形に凹んでくる)

- 10万円以上の本格的なソファ:7年〜10年以上(内部構造がしっかりしており、メンテナンス次第でさらに長く使える)

寿命を縮める一番の原因は「座面ウレタンのへたり」と「生地の汚れ・破れ」です。少しでも長く使うための裏技は、座面クッションの中身(ウレタン)が高密度(30kg/m3以上など)のものを選ぶこと、そして何より「フルカバーリング仕様」を選ぶことです。

カバーが外せれば、汚れてもクリーニングに出せますし、ボロボロになったらメーカーから「替えカバー」だけ購入すれば新品同様に蘇ります。また、ウレタンだけを交換できるメーカーもあります。長い目で見れば、安物を使い捨てにするより、良いものをメンテナンスしながら使うほうが、「1年あたりのコスト」は安く済むケースが多いですよ。

購入前に知っておきたいソファーの平均的な金額

「みんなどれくらいの値段のソファを買っているの?」と気になりますよね。価格はピンキリですが、私の感覚としての目安は以下の通りです。

- 一人暮らし用(2人掛け):3万円〜5万円(ニトリやIKEA、ネット通販などの価格帯。合皮や布製が多い)

- ファミリー用(3人掛け・カウチ):8万円〜15万円(国内家具ブランドのエントリーモデルなど。ポケットコイルなどが使われ始める)

- 一生モノのブランド・本革:20万円〜(座り心地や素材にとことんこだわった高級ライン。修理しながら長く使う前提)

ちなみに、国の統計調査を見ても、家具への支出は家計の中で大きなイベントです。総務省統計局の「家計調査」などのデータを見ても、二人以上の世帯では、他の日用品に比べてソファやベッドといった大型家具への支出は慎重に行われている傾向が見て取れます(出典:総務省統計局『家計調査』)。

予算を抑えたい場合でも、毎日体を預けるものなので「座り心地」には妥協しない方が幸せになれます。中身(スプリングやウレタン)が見えない家具だからこそ、あまりに安すぎるものは耐久性に不安があることも覚えておいてください。「安物買いの銭失い」にならないよう、価格と品質のバランスを見極めましょう。

セール時期などソファはいつ買うのが安いか

もし急ぎでなければ、少しでもお得に買える時期を狙うのも賢い手です。家具業界の動きとして、狙い目は大きく分けて2回あります。

- 決算セール時期(2月〜3月、8月〜9月):

多くの家具店やインテリアショップが決算を迎える時期です。売上目標を達成するために大規模なセールが行われたり、展示品処分などで現品限りの掘り出し物が見つかる可能性が大いにあります。 - 新商品入れ替え時期(1月、6月〜7月):

新作が出る前に、旧モデルが在庫処分としてクリアランス価格になることが多いです。デザインに大きなこだわりがなければ、旧モデルは機能的には十分優秀なので狙い目です。

ただし、3月〜4月の引っ越しシーズンど真ん中は需要がピークになり、値引き交渉がしにくかったり、配送トラックが満杯で「お届けは1ヶ月後」なんてことになったりすることも。できれば少し時期をずらして、じっくり選ぶのがおすすめです。

ソファ購入時のよくある疑問・お悩み

実際に買ってから後悔しないための失敗例から学ぶソファの選び方

最後に、先輩たちの「失敗談」から学んで、転ばぬ先の杖にしましょう。これを知っているだけで、失敗の確率はグンと下がります。

失敗例1:搬入できなかった(これが一番悲しい!)

「部屋のサイズは測ったけど、廊下の幅を測り忘れた」というケース。これが本当に多いんです。特にマンションの曲がり角(クランク)やエレベーターの高さ、玄関ドアのノブの出っ張りは盲点です。ソファは斜めにしても通らないことがあります。

不安な場合は、お店の「搬入経路確認サービス(下見)」を利用するか、背もたれや脚が外れる「ノックダウン式(組立式)」のソファを選びましょう。これなら狭い間口でもパーツごとに搬入できるので安心です。

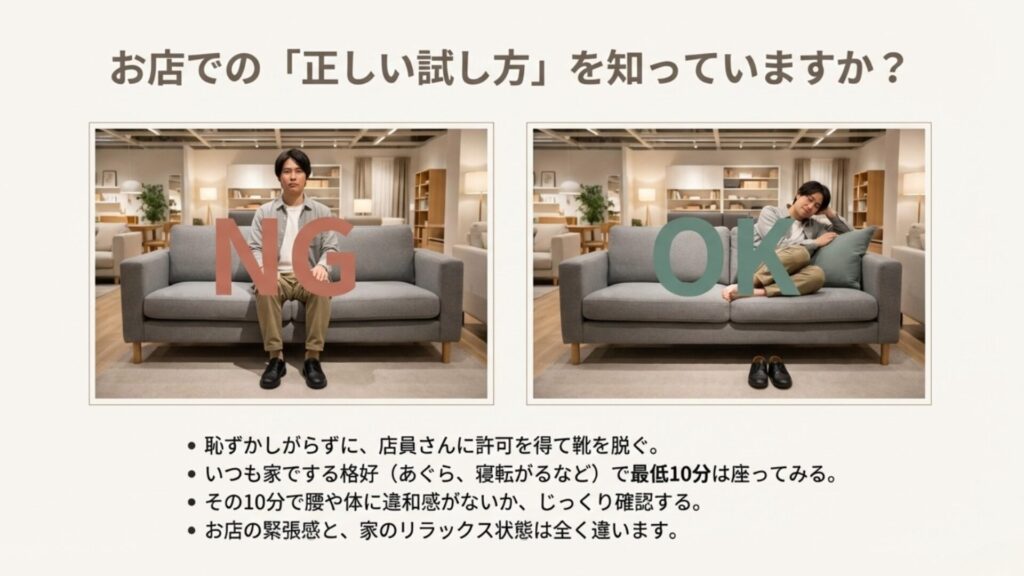

失敗例2:座り心地が生活に合わなかった

「お店ではふかふかで気持ちよかったけど、家で長時間テレビを見ていたら腰が痛くなった」。これには明確な理由があります。

お店では靴を履いて、少し緊張して「きちんとした姿勢」で座りますよね。でも、家では靴を脱いで、あぐらをかいたり、少し横になったりと「リラックスした姿勢」で過ごします。

お店で試座する時は、恥ずかしがらずに店員さんに声をかけて靴を脱がせてもらい、いつも家でする格好(あぐらをかいたり、足を上げたり)で10分くらい座ってみることが重要です。その10分で腰に違和感がないかを確認してください。

ソファは、あなたの家での「くつろぎの時間」を作る大切なパートナーであり、家族の思い出が刻まれる場所です。ぜひ、サイズ、素材、座り心地の3つのバランスを見極めて、あなたにとって最高の「運命の一脚」を見つけてくださいね。