リビングに新しいテレビやソファを置いたものの、「なんだか見づらい…」「部屋が狭く感じる…」といった悩みを抱えた経験はありませんか。

多くの人が見落としがちな、快適なリビング空間の鍵を握るのが、テレビとソファの距離です。特に32~60インチといった人気のテレビサイズでは、良かれと思って置いた距離が近いと感じたり、逆に遠すぎて迫力がなかったりと、最適なバランスを見つけるのは難しいものです。

また、単純な距離だけでなく、ソファを直角に置くべきかといった位置関係や、疲れにくさを左右する高さの調整も極めて重要になります。

「一体、我が家のリビングではどのくらいがベストなの?」「例えばリビングが14畳の部屋のテレビの大きさはどう選べばいい?」このような具体的な疑問は尽きないでしょう。

この記事では、テレビとソファの最適な距離に関するあらゆる疑問に、専門的な視点から網羅的にお答えします。

誰もがテレビが見やすい距離を理論的に導き出し、心からリラックスできる最高の空間を作るための計算方法から、明日から使える具体的なレイアウト術まで、徹底的に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

- テレビの画質や大きさに合わせた最適距離の計算方法

- 目や首が疲れないテレビの高さや最適な角度

- 部屋の広さや形を活かす具体的なレイアウト術

- 視聴距離から逆算する後悔しないテレビサイズの選び方

最適なテレビとソファの距離を決める基本

- まずは基本!視聴距離の計算方法

- 【インチ別】最適距離がわかる早見表

- 55・65インチなど人気サイズの最適距離

- 「テレビとソファの距離が近い」デメリット

- ソファから遠すぎるのは逆効果?

- 子供の視力を守るテレビとの適切な距離

まずは基本!視聴距離の計算方法

テレビとソファの最適な距離は、個人の感覚だけで決めるものではなく、実は明確な計算方法が存在します。このシンプルな法則を理解するだけで、購入したテレビの性能を最大限に引き出し、身体への負担も格段に少ない、理想的な視聴環境を整えることが可能です。

結論から言うと、最適視聴距離は「テレビ画面の高さ」と「テレビの解像度(画質)」という2つの要素によって決まります。なぜなら、テレビの解像度、つまり映像を構成する点の密度によって、映像のきめ細やかさが全く異なるからです。

高解像度のテレビほど、画面に近づいても映像の粗さが気にならず、短い距離で迫力ある映像を楽しめるようになります。

4Kテレビの場合

現在、家庭用テレビの主流となっている4Kテレビは、フルHD(通称2K)に比べて画素数が縦横それぞれ2倍、総数で4倍も高精細です。

画素の密度が非常に高いため、かなり近い距離で視聴しても映像のドット(点)が気にならず、被写体の質感まで伝わるような美しい映像を楽しめます。この特性から、4Kテレビの最適視聴距離は比較的短くなります。

4Kテレビの最適視聴距離 = 画面の高さ × 1.5

例えば、画面の高さが約70cmの55インチ4Kテレビであれば、「70cm × 1.5 = 105cm」となり、約1.05mが最適視聴距離の目安となります。これは、大手電機メーカーも推奨している数値で、映像への没入感が最も高まるとされています。(出典:シャープ株式会社 AQUOS公式サイト)

フルHD(2K)テレビの場合

一方、フルHD(2K)テレビの場合は、4Kに比べて画素の密度が低いため、画面に近づきすぎると映像を構成するドットが認識できてしまい、映像の粗さが目立ってしまいます。そのため、美しい映像として認識できる距離を保つには、4Kテレビよりも長い距離を確保する必要があります。

フルHD(2K)テレビの最適視聴距離 = 画面の高さ × 3

同じく画面の高さが約70cmの55インチフルHDテレビなら、「70cm × 3 = 210cm」となり、約2.1mが推奨される距離です。この基準を知っておけば、テレビを買い替える際や、今あるテレビの配置を見直す際に、大きな失敗を防ぐことができます。

ちなみに、インテリアコーディネートの観点からは、お部屋全体の圧迫感をなくすために4Kテレビであっても「画面の高さ×3」の距離を確保する、という考え方もあります。映像の迫力と、部屋全体で過ごす際の開放感、どちらをより優先するかで調整するのも良いでしょう。

【インチ別】最適距離がわかる早見表

計算式がわかっても、ご自宅のテレビの高さをメジャーで測って計算するのは、少し手間に感じるかもしれません。そこで、一般的なテレビサイズごとの最適視聴距離を一覧表にまとめました。この表を使えば、ひと目であなたのテレビに合った距離の目安がわかります。

以下の表は、テレビのインチサイズ、おおよその画面の高さ、そして解像度別の推奨視聴距離を示したものです。ソファの買い替えや模様替えの際に、ぜひご自身の環境と照らし合わせてみてください。

| インチサイズ | 画面の高さ(約) | 4Kでの最適距離(約) (高さ×1.5) |

フルHDでの最適距離(約) (高さ×3) |

|---|---|---|---|

| 32インチ | 40cm | 60cm | 120cm |

| 40インチ | 50cm | 75cm | 150cm |

| 43インチ | 53cm | 80cm | 159cm |

| 50インチ | 62cm | 93cm | 186cm |

| 55インチ | 68cm | 102cm | 204cm |

| 60インチ | 74cm | 111cm | 222cm |

| 65インチ | 80cm | 120cm | 240cm |

| 75インチ | 93cm | 140cm | 279cm |

補足:テレビの「インチ(型)」は画面の対角線の長さを表しており、実際の横幅や高さはメーカーやベゼル(縁)の幅によって多少異なります。この表はあくまで目安として活用し、最も正確な距離を知るためには、実際に映像が映る画面部分の垂直方向の長さをご自宅のテレビで測って計算するのが確実です。

55・65インチなど人気サイズの最適距離

現在のリビングでは、55インチや65インチといった大画面テレビが販売の中心となり、人気を集めています。ここでは、これらの人気サイズについて、もう少し具体的に最適距離と、それに適した部屋の広さについて掘り下げて見ていきましょう。

これらのサイズを選ぶ多くの方は、休日に映画を楽しんだり、スポーツ観戦をしたりする際に、日常を忘れるほどの迫力ある映像を楽しみたいと考えているはずです。その魅力を最大限に味わうためには、やはり適切な距離の知識が不可欠になります。

55インチテレビの場合

55インチテレビの画面の高さは、約68cmです。前述の計算式に当てはめると、最適視聴距離は以下のようになります。

- 4Kテレビなら:約1.0m

- フルHDテレビなら:約2.0m

4Kテレビであれば、8畳(約13㎡)程度のリビングでも十分に没入感を得られる距離です。ソファにゆったりと座って、視界いっぱいに広がる高精細な映像の世界に浸ることができます。

65インチテレビの場合

さらに大きな65インチテレビになると、画面の高さは約80cmにもなります。計算上の最適視聴距離は次の通りです。

- 4Kテレビなら:約1.2m

- フルHDテレビなら:約2.4m

65インチクラスになると、4Kテレビが持つ本来の性能が真に発揮されます。10畳(約16㎡)以上のリビングであれば、まるで自分だけのプライベートシアターのような、贅沢な視聴体験が可能です。

ただし、部屋の広さに対してテレビが大きすぎると、映像を見ない時間帯に黒い画面が大きな圧迫感を与えてしまうこともあります。そのため、インテリア全体のバランスも考慮してサイズを選ぶことが大切です。

「テレビとソファの距離が近い」デメリット

大画面テレビの迫力を少しでも強く感じたいという思いから、ついソファをテレビに近づけすぎてしまうことがあります。しかし、テレビとソファの距離が推奨値よりも近すぎることには、いくつかの明確なデメリットが存在します。

主に、「健康面への深刻な影響」と「視聴体験の質の著しい低下」という2つの観点から問題点が挙げられます。これらを正しく理解し、適切な距離を保つことの重要性を認識しましょう。

デメリット①:眼精疲労や身体の不調につながるリスク

最も大きなデメリットは、目への過剰な負担です。近すぎる距離で強い光を発する画面を見続けると、目のピントを調節する毛様体筋が常に緊張状態となり、深刻な眼精疲労を引き起こします。

これが慢性化すると、頭痛や肩こり、めまいといった身体全体の不調につながることもあります。特に、目の機能が発達途中である成長期のお子様がいるご家庭では、将来の視力に影響を及ぼす恐れがあるため、特に厳格な距離の管理が必要です。

デメリット②:映像の粗さが目立ち、画質が低下して見える

テレビ画面は、非常に小さな光の点(画素)の集合体で映像を映し出しています。特にフルHDテレビの場合、画面に近づきすぎるとこの画素の格子(ドット)が見えてしまい、映像全体がざらついて見えます。

これでは、せっかくの美しいハイビジョン映像も台無しです。4Kテレビは高精細なためこの現象は起きにくいですが、それでも制作者が意図した滑らかな映像美を正しく認識できなくなってしまいます。

デメリット③:画面全体を把握できず、情報過多で脳が疲れる

映画館で最前列の席に座った時のことを想像してみてください。スクリーンが大きすぎて、視線を常に大きく左右に動かさないと全体を把握できず、かえって物語に集中できなかった経験はないでしょうか。

これと同じ原理で、テレビとの距離が近すぎると画面全体が一度に視界に収まらず、脳が処理する情報量が過多になって疲れてしまうのです。結果として、内容に集中できず、リラックスして視聴するという本来の目的を果たすことができません。

ソファから遠すぎるのは逆効果?

近すぎるのが良くないと理解すると、今度は逆にソファをテレビから遠ざけすぎてしまうケースがあります。しかし、テレビとソファの距離が適正範囲よりも離れすぎている場合も、視聴体験が大きく損なわれるだけでなく、無意識のうちに身体に新たな負担をかけてしまうのです。

最高の視聴体験のためには、「近すぎず、遠すぎず」という絶妙なバランスが何よりも大切です。言ってしまえば、遠すぎることもまた「不適切な距離」なのです。

まず、最もわかりやすい問題点は、単純に画面が小さく見え、映像の迫力や臨場感が完全に失われることです。

これは、コストをかけて大画面テレビを設置した意味そのものを薄れさせてしまう、非常にもったいない状態と言えます。映画の壮大な風景や、スポーツのダイナミックな動き、ゲームの作り込まれた世界観を十分に楽しむことができません。

さらに、実用的な問題として、画面が遠いとニュース速報の字幕や、ドラマのセリフ、番組表などの細かい文字が非常に読みづらくなります。これらを読もうとすると、無意識に目を凝らしたり、ソファの上で前のめりの不自然な姿勢になったりするため、結果的に眼精疲労や肩こりを引き起こす新たな原因にもなり得ます。

特にダイニングテーブルなど、ソファよりも遠い位置からテレビを「ながら見」するケースを考えてみましょう。あるメーカーの研究によると、番組表などの細かい文字がぎりぎり見える限界の距離は「画面の高さ×6倍」という情報もあります。

もしダイニングからの視聴を重視するなら、リビングからの距離で算出したサイズよりも、もう一回り大きなテレビサイズを選ぶ必要があるかもしれません。(出典:TVS REGZA株式会社)

このように、ソファからテレビが遠すぎる状態は、視聴の満足度を著しく低下させるだけでなく、知らず知らずのうちに健康面にも悪影響を及ぼす可能性があるのです。

子供の視力を守るテレビとの適切な距離

リビングで家族が団らんする時間において、お子様の健康、特に将来にわたる視力への影響は、多くの保護者の方が最も気にされる点でしょう。子供の目はまだ発達段階にあり、ピント調節機能も未熟なため、大人以上にテレビの視聴環境にはきめ細やかな配慮が必要です。

子供は大人よりも物語やキャラクターに夢中になりやすく、気づけば画面のすぐ近くに駆け寄って見てしまっている、という光景は多くの家庭で見られます。そのため、物理的に適切な距離を保てるようなルール作りや、それをサポートするリビングのレイアウトが求められます。

「テレビを見ると目が悪くなる」という言葉は古くから言われますが、これ自体に直接的な医学的因果関係が証明されているわけではありません。しかし、不適切な距離で、長時間画面を見続けるという視聴習慣が、目の疲れや近視の進行の一因になりうる、という点は多くの専門家が指摘するところです。

まず、基本となるのは前述した最適視聴距離(フルHDなら画面の高さ×3、4Kなら×1.5)です。しかし、お子様の目の健康を第一に考える場合は、念のため少し長めの距離を取ることを推奨します。

例えば、ご自宅のテレビが4Kであっても「画面の高さ×3」を目安にソファを配置すると、より安心して視聴させることができます。具体的な対策としては、ソファとテレビの間に、子供が容易に越えていかないようなラグマットや、角の丸いローテーブルを置くのも一つの有効な方法です。

これにより、「この線より前には行かない」という物理的な目印と心理的な境界線を作ることができます。また、テレビボードを高すぎないものにし、子供が見上げる姿勢にならないように配慮することも、首への負担を減らす上で重要です。

テレビとソファの距離で変わるレイアウト術

- 目や首が疲れない快適なテレビの高さ

- テレビが見やすい最適な角度の決め方

- ソファとテレビを直角に置くポイント

- 狭い部屋で距離を確保する配置テクニック

目や首が疲れない快適なテレビの高さ

テレビとソファの快適な関係性は、平面的な「距離」だけで決まるわけではありません。多くの人が見落としがちですが、三次元的な「高さ」も、長時間の快適性を左右する極めて重要な要素です。

不適切な高さにテレビを設置してしまうと、視聴中に無意識のうちに首や肩に大きな負担がかかり、リラックスできるはずの時間が、かえって苦痛になってしまいます。

人間工学的に最も理想的なのは、ソファに深く腰掛けてリラックスした状態で、視線が自然に少し下がる位置にテレビ画面の中心がくることです。具体的には、水平な目線から10~15度ほど下の範囲が、最も首や目の筋肉に負担がかからず疲れにくいとされています。

簡単な確認方法:ソファに座った時のご自身の目線の高さよりも、30cm~50cm下にテレビ画面の中心がくるように設置するのが目安です。

映画館で前方の席に座ると、常にスクリーンを見上げる形になり、上映後には首が痛くなった経験はありませんか。自宅のリビングでも、テレビを常に見上げるような姿勢は絶対に避けるべきです。

このため、テレビを置くテレビボードは、収納力を重視した背の高いものではなく、床に近く、重心の低いロータイプのものが圧倒的におすすめです。

もし、すでにお持ちのテレビボードが高めの場合は、すぐに買い替える必要はありません。例えば、ソファの脚にスペーサーをかませて座面を少し高くしたり、厚みのあるクッションを活用したりすることで、目線のバランスをある程度調整することも可能です。

逆に、ソファを置かずに床に直接座ってテレビを見ることが多いライフスタイルの場合は、テレビボードもさらに低いものを選ぶか、あるいはテレビボード自体をなくすという選択肢も考えられます。ご自身の生活スタイルをよく観察し、最もリラックスできる「高さ」の関係性を見つけることが大切です。

テレビが見やすい最適な角度の決め方

視聴距離と高さという2つの重要な要素が定まったら、最後に考えたいのが「角度」です。テレビ画面に対して、どの角度から見るかによって、映像本来の見やすさや制作者が意図した色彩の再現性、そして作品への没入感は大きく変わります。

言うまでもなく、最も理想的な視聴角度は、テレビ画面の中心に対して真正面の位置です。真正面から見ることで、液晶パネルが発する光を最も効率よく、かつ正確に受け取ることができ、制作者が意図した通りの色彩やコントラストを忠実に楽しむことができます。

しかし、リビングの形状や家族構成、来客の有無によっては、全員が常にベストポジションである真正面からテレビを見られるわけではありません。ソファの端に座ったり、ダイニングチェアから少し斜めの位置から見たりすることも日常茶飯事でしょう。

ここで重要になるのが、テレビのスペック表などにも記載されている「視野角」です。視野角とは、画面を斜めから見たときに、画質の劣化を感じることなく正常に視聴できる角度の範囲を示します。

一般的に、現在の液晶テレビは技術の進歩により視野角が広くなっていますが、それでも真正面と比べると、斜めから見るほどに色は白っぽく見え、黒は浅く浮いたように見えがちです。

豆知識:液晶パネルの種類による視野角の違い

液晶テレビのパネルには、主に「VA方式」と「IPS方式」があります。VAパネルは、黒の表現力が高く、コントラストの効いた映像が得意な反面、視野角が狭い傾向にあります。

一方で、IPSパネルは、視野角が非常に広く、斜めからでも色の変化が少ないのが最大の特徴です。家族みんなで、あるいは来客と一緒にテレビを見ることが多い場合は、視野角の広いIPSパネルを搭載したテレビを選ぶというのも賢い選択肢になります。

もし現在のレイアウト上、どうしても斜めからの視聴がメインになってしまう場合は、テレビの向きを少し変えられる首振り機能(スイーベル)付きのテレビスタンドや、角度調整が可能な壁掛け金具を利用するのも非常に有効な解決策です。これにより、視聴する位置に合わせて画面を最適な角度に向けることができます。

ソファとテレビを直角に置くポイント

テレビとソファの配置と聞くと、多くの方が真正面に向かい合わせに設置する「I字型」のレイアウトを思い浮かべるでしょう。

これは最もシンプルで基本的な配置ですが、部屋の形やライフスタイルによっては、ソファとテレビを直角(90度)に配置する「L字型」のレイアウトが、空間をより機能的で豊かにしてくれる場合があります。

このL字型レイアウトは、特にリビングとダイニングが一つの空間につながっている「リビングダイニング」のような間取りで大きなメリットを発揮します。

例えば、壁際にソファを置き、それと直角になるようにテレビを配置すると、テレビ自体がリビング空間とダイニング空間を緩やかに仕切る「ゾーニング」の役割を果たします。

L字型(直角)レイアウトのメリット

- 空間にメリハリが生まれる:食事をするダイニングと、テレビを見てくつろぐリビングというように、空間の役割が明確になり、生活にリズムが生まれます。

- 動線を確保しやすい:部屋の中央にオープンスペースが生まれやすく、ベランダへの出入りや部屋間の移動がスムーズになります。

- コミュニケーションが促進される:テレビに集中するだけでなく、ソファに座る人同士が自然に顔を合わせやすくなり、家族の会話が生まれやすくなります。

ただし、この魅力的な配置には注意点もあります。通常のI字型ソファを使うと、座る位置によってはテレビを完全な真横から見ることになるため、首を常にひねった不自然な姿勢での視聴を強いられてしまいます。

これを避けるためには、コーナー部分を活用して足を伸ばせるL字ソファ(カウチソファ)を導入するのが最適解です。L字ソファなら、カウチ部分に寝そべりながら、身体を自然にテレビの方向に向けて、長時間でも快適に視聴することができます。

また、窓との位置関係も重要です。テレビ画面に窓からの光が直接映り込むと、日中はほとんど何も見えなくなってしまいます。

これを避けるため、窓とテレビの位置も直角になるように配置するのがセオリーです。例えば、南向きの窓に対して、テレビを東か西の壁に設置することで、日中の光の映り込みを最小限に抑えることが可能です。

狭い部屋で距離を確保する配置テクニック

ワンルームや6畳~8畳ほどのコンパクトなリビングなど、限られたスペースでは、理想的な視聴距離を確保するのが難しい、と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、いくつかの家具選びのコツや配置のテクニックを駆使すれば、狭い部屋でも驚くほど快適な視聴環境を作ることは可能です。スペースの制約を乗り越えるための、具体的な3つの方法をご紹介します。

ここでの重要な視点は、「いかにして数十cmのスペースを捻出するか」ということです。デッドスペースを徹底的になくし、家具の奥行きを最小限に抑えることが成功の鍵になります。

① 奥行きの浅い「省スペース家具」を選ぶ

まず最初に見直したいのが、テレビボードやソファ自体の「奥行き」です。わずか10cmの違いが、部屋全体のスペース効率に大きな影響を与えます。

テレビボードは壁掛け風に見えるスリムなタイプを、ソファはアームレス(肘掛けなし)のデザインや、背もたれが低いロータイプ、奥行きが80cm以下のコンパクトなものを選ぶだけで、貴重な数十cmの距離を新たに稼ぐことができます。

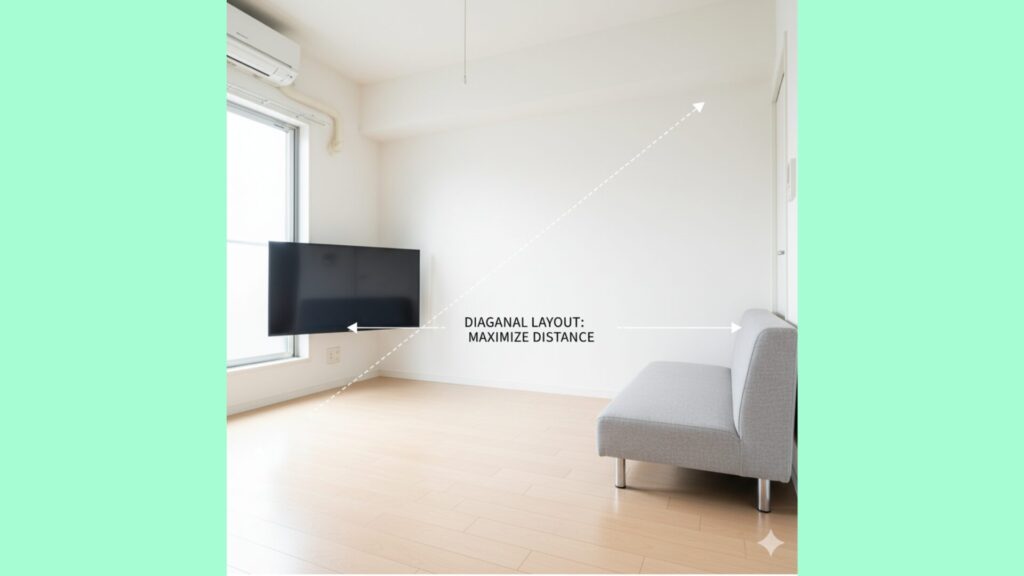

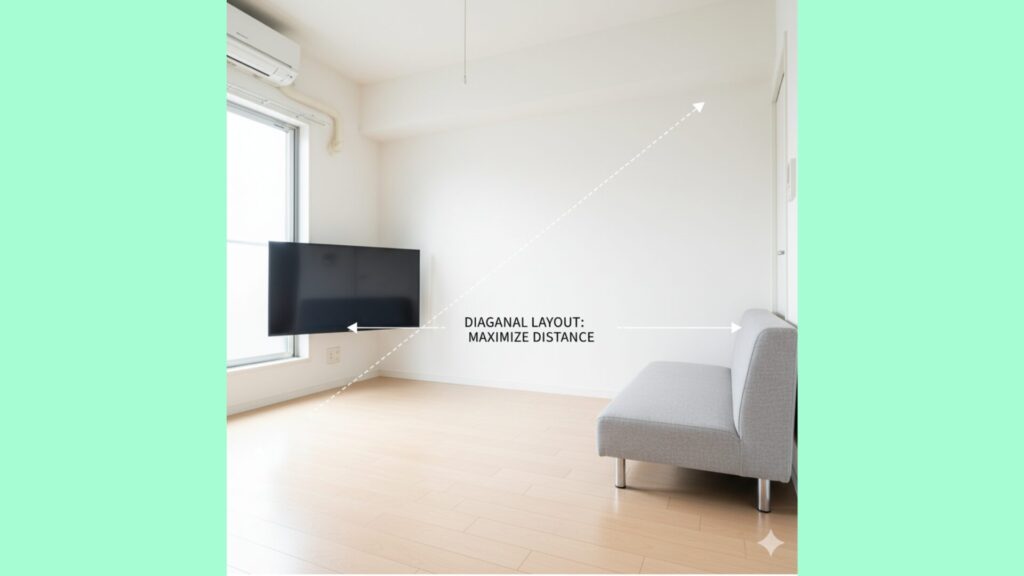

② 部屋の「対角線」を最大限に利用する

部屋の壁に沿って家具を置くという固定観念を一度捨ててみましょう。部屋の辺に沿って家具を置くと、確保できる距離は部屋の横幅や縦幅に限定されてしまいます。

しかし、テレビを部屋の一方の角に、ソファをその対角線上のもう一方の角に向けて配置すると、部屋の中で最も長い距離である「対角線」を視聴距離として利用することができます。これにより、直線的な配置よりも格段に長い視聴距離を確保しやすくなります。

③ 「壁掛け」や「壁寄せ」で物理的スペースを作る

テレビボードをなくし、テレビを壁掛けにするのは、視聴距離を確保するための最も効果的な方法の一つです。テレビボードの奥行き(約30~40cm)が物理的にゼロになるため、その分ソファを壁際まで下げることができ、部屋を最大限広く使えます。

壁に穴を開けられない賃貸住宅であっても、工事不要で壁掛けのように設置できる壁寄せタイプのテレビスタンドが市販されており、これを利用すれば同様の効果が得られます。パナソニックの「ウォールフィットテレビ」のように、壁に密着させて設置できる製品も登場しています。(出典:パナソニック株式会社)

小さな部屋で少しでも大画面のテレビを楽しみたい場合、視聴距離が短くて済む4Kテレビを選ぶことが大前提となります。フルHDテレビでは、限られた距離では画質の粗さがどうしても目立ってしまい、満足のいく視聴体験が得られにくいため注意が必要です。

あわせて読みたい

「距離」だけでなく、「ソファ自体のサイズ選び」も部屋の広さを決める重要な要素です。部屋を狭く見せないための黄金比や、失敗しないサイズ確認の方法を網羅した以下の完全ガイドも、ぜひあわせてご覧ください。

最適なテレビ ソファ 距離で最高の環境を

- テレビとソファの最適距離は計算式で導き出せる

- 4Kテレビの最適距離は「画面の高さ × 1.5」が目安

- フルHDテレビの最適距離は「画面の高さ × 3」が目安

- インテリアの観点では4Kでも「高さ×3」を推奨する場合がある

- 距離が近すぎると眼精疲労や画質低下のデメリットがある

- 距離が遠すぎると迫力がなくなり文字が見づらくなる

- 子供の視力を守るためには少し長めの距離を意識する

- 理想のテレビの高さは目線が10~15度下がる位置

- テレビボードはロータイプを選ぶと高さ調整がしやすい

- 最適な視聴角度はテレビの真正面

- 複数人で見るなら視野角の広いテレビがおすすめ

- L字配置は空間を仕切る効果がある

- 狭い部屋では奥行きの浅い家具や対角線配置が有効

- 壁掛けテレビは視聴距離の確保に最も効果的

- 最適な距離・高さ・角度を調整し最高の視聴環境を作ろう